Монологическая речь, как средство активизации лексики

Вряд ли стоит доказывать, что самым надежным свидетельством освоения изучаемой лексики является способность вести беседу с использованием актуальной лексики следует считать завершающим этапом ее усвоения.

Наблюдения показывают, что в процессе устного общения количество используемых лексических единиц весьма ограничено. Между тем, именно говорения представляет наибольшие трудности, требуя максимального умственного и эмоционального напряжения со стороны учащегося.

Эти осложнения мы склонны связывать со следующими особенностями речи:

А) отсутствие каких-либо зрительных опор в процессе естественного говорения.

Б) зависимость от темпа речи, особенностей артикуляции вокабуляра и т.д.

Поэтому учитель стремится к тому, чтобы ученики овладели определенным количеством наиболее частотных клише (устойчивых словосочетаний) и пользовались ими как бы в автоматическом режиме.

Решение проблемы обогащения словаря учащихся кроется не столько в количественном увеличении активной лексики, сколько в умении оперировать уже усвоенной.

Произвольность монологической речи основывается на умении избирательно пользоваться наиболее уместным для данного высказывания языковыми средствами, т.е. умении адекватно оформлять замысел высказывания с помощью лексических средств изучаемого языка. Это предполагает:

- умение оформлять смысловые вехи высказывания с помощью языковых средств изучаемого языка;

- умение раскрывать информацию, заключенную в смысловых вехах, с помощью производного лексического материала, т.е. материала, который уточнят, концентрат содержание заложенные в смысловые вехе;

- умение интонационно акцентировать смысловые центры высказывания.

Добиваться качественно нового уровня говорения невозможно без умения увидеть предмет или явление не изолированно, а в системе имеющихся связей, аналогий или сопоставлений.

Еще один прием актуализации лексики путем создания ассоциативных связей предлагается преподавателем Е.Н. Соловьевой из Московской школы №123.

Анализ выделенных тем уроков учебника позволил ей определить две особенности.

1) К одной и той же теме учащиеся возвращаются несколько раз, а значит, каждый раз разговор должен осуществляться на качественно новом уровне. Этот уровень достигается за счет постоянного повторения лексики, включения ее в новые ситуации.

2) Взяв любую тему, можно легко проследить точки ее соприкосновения со всеми остальными темами, значит существует потенциальная возможность их комбинирования.

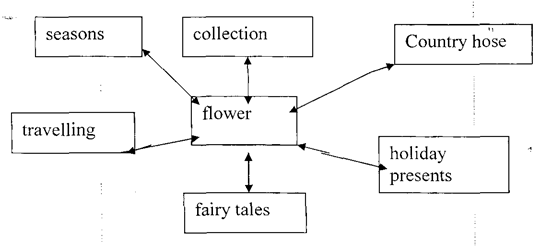

Учитель произносит какое-либо слово и предлагает ребятам определить, к какой теме оно относится, мотивировав при этом свой ответ. Возьмем для примера слово flower. Выясняется, что один ученик видит цветок как часть природы; другой - как лучший подарок для мамы в с празднике; третий говорит о своей коллекции открыток с изображением цветов и животных, а 4-тый вспоминает сказки, где цветы являются одушевленными существами. Учитель схематично фиксирует на доске названные связи:

Задание увлекает ребят. В начале, как правило, их ответы немногословны, базируются на материале наполнения. В чем состоит функциональная значимость схем? Они служат одновременно зрительной опорой и установкой на использование соответствующих тем, а значит и активной лексики этих тем; способствует содержательному многообразию ответов. Как показывает практика, уже на первом уроке работы со схемами, обобщающими обозначения связи слова, учащиеся стараются включить в свой рассказ как можно больше звеньев логической цепочке.

Новое в образовании:

Подготовка, проведение экспериментальной работы

На основе анализа программ, учебного материала, научной литературы нами был сделан вывод о том, что при систематическом использовании на уроках географии межпредметные связи имеются большие возможности для повышения качества обучения. В порядке экспериментальной работы мы решили выявить уровень зна ...

Общее представление о познавательных процессах

Познание мира в ощущениях и в восприятии. Для того, чтобы жить и ориентироваться в окружающем, человек должен воспринимать и перерабатывать информацию, уметь ее анализировать, выделять из нее наиболее существенные для себя сведения. Значимой, или существенной, называется такая информация, которая с ...

Роль научно-методической деятельности в повышении эффективности процесса

подготовки спортсменов

В условиях острой конкуренции в сфере спорта высших достижений большое значение приобретают научные исследования по определению путей совершенствования системы подготовки спортсменов, охватывающей в единстве спорт высших достижений и спортивные резервы. Наука о спорте направлена на выработку новых ...