Организация и анализ результатов констатирующего эксперимента

5. Шиповник, сирень, каштан, жасмин, ракита (2,4).

6. Курица, петух, лебедь, гусь, индюк (2,5).

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (2,5).

8. Альгис, Витас, Стасис, Казлаускас, Римас (2,3).

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение (3,0).

10. Весёлый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (2,7).

Инструкция. Для первой пробы, после первого прочтения – «Одно слово из пяти лишнее, не подходит. Его надо исключить». Второе прочтение – «Какое слово лишнее?» При правильном ответе задается вопрос: «Почему?» (для 1-6 проб). При правильном объяснении – 1 балл. При неправильном – 0,5 балла. При ошибочном ответе предлагается подумать еще. При правильном ответе – 0,5 балла, при неправильном – 0 баллов.

III. субтест (словесно-логическое мышление, аналогии)

1. Огурец / овощ = георгин / (сорняк, роса, садик, цветок, земля) (2,0).

2. Огород / морковь = сад / (забор, грибы, яблоня колодец, скамейка) (2,4).

3. Учитель / ученик = врач / (очки, больница, палата, больной, термометр) (2,2).

4. Цветок / ваза = птица / (клюв, чайка, гнездо, перья) (2,6).

5. Перчатка / рука = сапог / (чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (2,4).

6. Темный / светлый = мокрый / (солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (2,1).

7. Часы / время = Термометр / (стекло, температура, кровать, больной, врач) (2,5).

8. Машина / мотор = лодка / (река, маяк, парус, волна) (2,2).

9. Стол / скатерть = пол / (мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (2,2).

10. Стул / деревянный = игла / (острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (2,1).

Инструкция. Для первой пробы, после первого прочтения «Надо подобрать к гвоздике такое слово, которое подходило бы так же, как «овощ» – к «огурцу». Второе прочтение: «Огурец (пауза) – овощ; гвоздика (пауза) . (последовательно читается весь ряд слов из знаменателя). Какое слово подходит?» Дополнительно вопросы не задаются.

IV. субтест (обобщающее слово, сформированность понятий)

1. Метла, лопата … (2,6)

2. Лето, зима … (2,1)

3. Окунь, карась . (3,0)

4. Огурец, помидор … (2,2)

5. Сирень, ракита . (2,6)

6. Шкаф, диван … (3,0)

7. Июнь, июль . (2,4)

8. День, ночь . (2,8)

9. Слон, муравей … (2,2)

10. Дерево, цветок . (2,2)

Инструкция. После первого прочтения – «Каким общим словом их можно назвать?» Второе прочтение: пауза – ответ. Оценка решений проб III и IV субтестов такая же, как для I субтеста.

Предлагаются эмпирические уровневые критерии оценки успешности решения 40 проб (время обследования – 20 - 30 мин). IV, наивысший, уровень выполнения заданий – 40-32 балла (100-80 % от максимального балла). III уровень – 31,5 – 26 баллов (79-65 %), II уровень – 25,5 – 20 баллов (64-50 %), I уровень – 19,5 баллов и менее (49 % и менее).

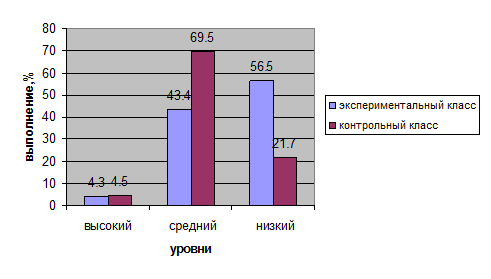

Успешность выполнения словесных заданий в контрольной и экспериментальной группах на начало эксперимента приведена на рисунке 4.

По оси абсцисс – уровни успешности выполнения 40 словесных заданий. По оси ординат – количество детей, выполнивших задания с определенным уровнем успешности (в % к общему числу обследованных): а) экспериментальная группа; б) контрольная группа.

При рассмотрении индивидуальных данных испытуемых у 2 детей был обнаружен особенно низкий результат.

Для выявления первоначального («нулевого») уровня логической подготовки младших школьников были проведены срезовые работы, содержание которых состояло из пяти блоков:

1) работа с признаками предметов;

2) логические слова;

3) классификация;

4) определения;

5) простейшие умозаключения.

Рис. 4. Успешность выполнения словесных заданий в контрольной и экспериментальной группах на начало эксперимента

По каждому критерию сформированности логических умений была проведена группировка данных по их значениям. В каждом блоке заданий ответы учащихся распределялись по уровням: очень низкий, низкий, средний и высокий по каждому показателю. Подсчитывался средний балл по каждому показателю качества логической культуры в контрольном и экспериментальном классе. Результаты диагностирующего эксперимента представлены в таблицах 2, 3:

Таблица 2

Характеристика качеств логического мышления в экспериментальном классе

|

Экспер. Класс |

Обобщение |

Индукт. вывод |

классификация |

Объяснение |

Логич. ошибки | |||||

|

кол |

% |

кол |

% |

кол |

% |

кол |

% |

кол |

% | |

|

Высокий |

4 |

17,3 |

7 |

30,4 |

2 |

8,6 |

1 |

4,3 |

- |

- |

|

Средний |

3 |

13 |

7 |

30,4 |

7 |

30,4 |

7 |

30,4 |

4 |

17,3 |

|

Низкий |

14 |

60,8 |

9 |

39,2 |

12 |

56,7 |

10 |

43,4 |

9 |

39,2 |

|

Очень низкий |

2 |

8,6 |

- |

- |

1 |

4,3 |

10 |

43,4 |

10 |

43,4 |

Новое в образовании:

Организация разработки учебной программы по информатике

для старших классов на основе сочетания поурочного планирования и проектного метода

Под словосочетанием "метод проектов" сегодня понимается и определенный комплекс идей, и, по возможности, четкая педагогическая технология, и конкретная практика работы педагогов. Проект предполагает поисковую, самостоятельную деятельность школьников. Проектное обучение раздвигает узкие ра ...

Анализ и результаты эффективности комплексной программы по педагогическому

просвещению родителей

Завершил работу контрольный срез. Был предложен тот же самый тест, что и вначале исследования. В анкете приняли участие 45 родителей. Результаты повторного тестирования показали, что заинтересованность родителей в жизни детей и их педагогический уровень значительно вырос. Родители заинтересовались ...

Формирование познавательного интереса в обучении

Однажды известного физика Альберта Эйнштейна спросили : “Как делаются открытия?” Эйнштейн ответил: “Атак: все знают, что вот этого нельзя. И вдруг появляется такой человек, который не знает, что этого нельзя. Он и делает открытие”. Конечно, это была лишь шутка. Но все же, вероятно, Эйнштейн вкладыв ...